|

谈画家弗里达·卡洛(翟永明)

[2012-8-19 19:10:35]

谈画家弗里达·卡洛(翟永明)

当我动笔写《水给了我什么》这篇文章时,一天,我接到朋友宋琳从法国寄来的一张明信片,上面是墨西哥女画家弗里达·卡洛的那幅著名作品“小鹿”。明信片背后,宋琳写道:“我刚在巴黎看了一个卡洛的回顾展,特别棒!”

现实中的弗里达终生与疾病和痛苦为伴,从18岁的车祸到与里维拉的分分合合,从几十公斤重的支撑脊柱的铁架到流产及几十次的外科手术。18岁时的那次车祸,即为卡洛种下了“破碎的脊柱花蕊”,也为她种下了创作的终生之“谶”。

当我目睹她的全部治疗和创作过程,无法不对那一过程中暗含的宿命和人性的对抗力量而感到惊心动魄。“让失败的经验压缩成一种孤零零的美感”(这是钟鸣在他的《旁观者》中对失败主题的一个阐释,用于卡洛很合适)。因为她的一生,都在极大的痛苦和狂欢中起舞弄影,化悲惨为神奇。

她的艺术,就像一本记述她一生奋力挣扎的病历:那些剪刀,盘子,容器,轮椅和病床;那些伤痛,病残,开刀,疗养等一系列的生理和病理痛苦,成为她艺术图象中的重要符号,也成为她自传式作品的直接经验。

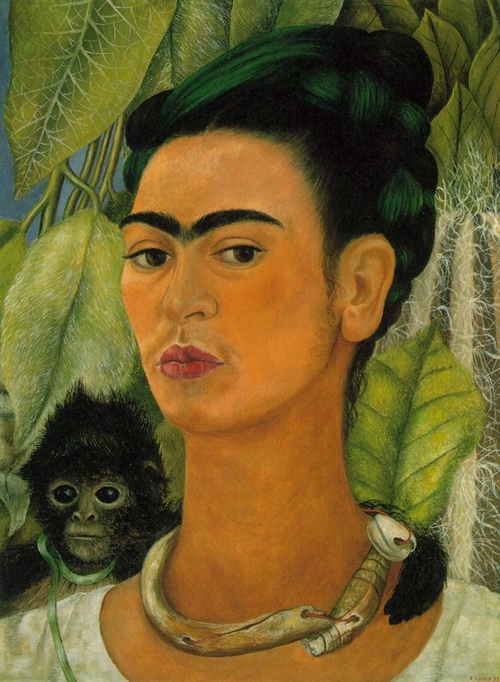

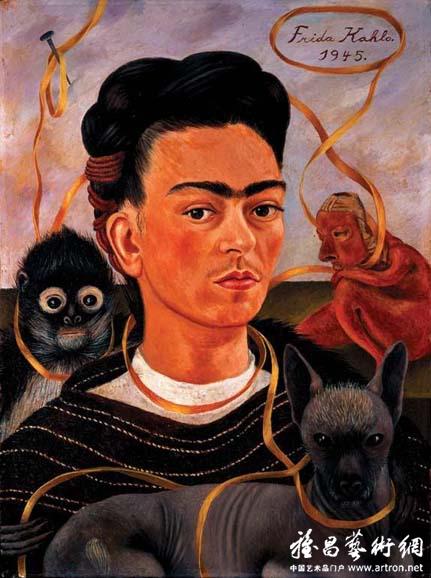

与之对应的是她的人生:一个艳妆的卡洛,她与死亡对视时傲视一切,她似乎从未涣散过她的爱美之心,她总是如此出场:一个盛装的墨西哥女人,绚丽的披肩,斑谰的各类南美项链与戒指,层出不穷的发髻与装饰,她出现在自已的院宅里,街道上,火车站和游行队伍里,她的个人魅力与她的作品魅力一样,散发出无人能及的热量。

“破碎的脊柱”是一幅最能表现卡洛自传式图象的画,钉满全身的铁钉,和她脸上带有墨西哥教堂内神圣许愿图象征的表情,具有浓烈的宗教图象感,又饱含了卡洛的个人寓言,最能打动我的心。挂在脸上的泪珠,即像从天而降的雨滴,又像蚌里鲜活的珍珠,象征了一个女人的痛苦煎熬,和卡洛对自身悲惨境遇的漠视和坚忍。

墨西哥人把弗里达·卡洛看成一个瓜达卢贝圣母,她全身心拥抱的“墨西哥精神”和阿兹特克文化造型来自她的信念和艺术信仰。超现实场景中的弗里达不仅仅是一个表达女性自我意识的艺术家(当然女性意识女性经验终生伴随着她的艺术诉求),她同时表达的是她公开的信仰和私下的痛苦,她对本土文化的强烈认同和对生与死的残酷记录。

虽然在美术学院学习时,壁画大师迪戈里维拉就是她的老师,而且与之结婚后她终身挚爱里维拉。但强悍的自我意识使她一直摒弃里维拉学生这一身分,当已是艺术大师的里维拉在美国底特律作画时,她只是“壁画大师的妻子”,并被当地媒体称为艺术的“涉猎者”。但她那时已显出充分的自信和不妥协。她对记者称“我并不跟随迪戈学画”。她甚至说“他从小就画得相当好,但大画家应该是我”。正是这种非常独立的艺术意识和自我意识使得卡洛在绘画这一领域里,很早就走出里维拉的光环,形成自已的无人比拟的艺术风格。

弗里达从来就不承认她是一个超现实主义的画家(虽然超现实主义画家一直都把她当成他们之中最优秀的同道)。但她的画的确一目了然地充满了超现实主义艺术的符号;既便如此,作为一个意识中一直自认为的“现实画家”(这一点弗里达更多地受马克思主义学说影响),弗里达的画与欧洲超现实主义画家的确不一样,她的精神原创更多的来自于墨西哥阿兹台克文化的传承和她的个人场景。在《水给了我什么》中,浴盆和世界的关系呈现出一种达利式的逻辑,但并不是流淌的钟表那样的潜意识逻辑;弗里达是用一种试图更接近现实经验的方式来透视她与世界的关系。所以,在她最具有超现实画面的作品中,现实精神也是其中最重要的成分。

弗里达在美国画作的《我的衣服晾在那里》可以说是她那一时期的代表作,也可以说是她个人对美国这样一个工业城市,发达资本主义的一种嘲讽(我们不要忘了她可是一位正宗的早期共产党员)。无论画中的联邦大厦,抽水马桶,高尔夫球奖杯,哥特式教堂,垃圾桶,自由女神像等都被一根黑色电话线串联起来,在画面的最下方显示出弗里达一直关心的主题“人民大众”(尽管她的画最具个人性,但她仍反复强调她的绘画是贡献给人民大众的):大萧条时期的美国人民,贫穷和抗议的人群,游行队伍和棒球比赛的观众。这种中产阶级生活方式与下层贫民的困窘被她并列在一起,显示出她批评炫富的美国的意图。而在高尔夫奖杯和罗马柱上的抽水桶之间是弗里达的墨西哥风格的衣服晾在那里,在画面的中心位置。这肯定象征着弗里达的自我,也许喻意她的自我不属于美国,她的艺术及梦想都在她的家乡,而不是别的地方。《美墨边境线上的自画像》更加强了这一主题的深化和对大工业社会的批判。

弗里达原本想成为一个医生,她最终成为一个伟大的艺术家。如果归功于车祸应该说太残忍(由此而来的无数次的手术和终生的伤痛,旁人难以理解和承受),如果归罪于车祸艺术史又显得不公平(因为它我们才得到一位天才和分享天才之作)。总之,弗里达的全部当医生的天赋被用到了她的艺术中,她像一个真正的外科医生一样里里外外,反反复复,缝缝补补,敲敲打打地把自已折腾了个够,其中令人不寒而栗的部分:疼痛,残忍,病变,截肢,痉挛和麻醉;以及“另一次事故”——她和里维拉的爱情重伤,全都被她变成像医疗材料式的艺术元素,用于医治和创造自已。在生命的最后时刻,她被别人抬到她自已的个展开幕式上,使她的个展也成为她的艺术行为中的一个组成。整个一生她都满含嘲讽的微笑和挑逗的诱惑姿态,来抗拒她命运中的悲惨时刻,象她自已的画的标题和她喜爱的墨西哥民歌的歌词一样:“希望之树,坚强”。

前两年,朋友玛丽亚从墨西哥回来,告诉我她曾去了卡洛的故居—— 那所我在画册上经常看到的,非常典型的墨西哥庭院(如今成了卡洛博物馆)。但是,庭院深锁,大门紧闭,死亡是如此强大,它将失败最终变成人类的全部姿态,不管你是否曾是一个胜利者。

玛丽亚只能通过门隙往里看,并且用她的另一只眼:照相机的鱼眼镜头,她摄下了这个曾接纳过无数名人的庭院,那些曾与卡洛一起生活,并成为她不朽题材的狒狒,小鹿,鹦鹉,也都不在了,留下的只是石板缝里渗出的沧桑和一位老迈的守门人。还有她的画室。 正像钟鸣在一首叫作《在鱼眼镜头观察下》的诗中写的:这就是被瞳孔笼罩的日常事物/虽然,并不像过去那样敏感/但却占据了我们的视线/只是因为一点时间起了变化/只是因为通过脚灯样的鱼眼所看到/一些热爱抽象事物的古怪的人。

查看8319次

|