|

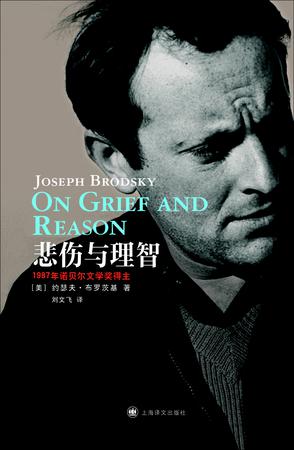

布罗茨基《悲伤与理智》出版 译者刘文飞接受访谈

[2015-5-23 13:18:22]

布罗茨基《悲伤与理智》出版 译者刘文飞接受访谈

2014年,俄罗斯诗人、散文家约瑟夫·布罗茨基的散文集《小于一》几乎横扫国内所有年度好书榜单,让人真正见识到“小众图书”的“大众潜力”。2015年,被称为布罗茨基天鹅绝唱的作品——散文集《悲伤与理智》出版,让大家再次获得通向布罗茨基诗歌观和世界观的另一把钥匙。

《悲伤与理智》是布罗茨基生前出版的最后一部散文集,出版后不久他就与世长辞。这与俄罗斯著名作曲家柴可夫斯基有着惊人的相似——1893年,创作完成《第六交响曲》“悲怆”之后,柴可夫斯基亲自指挥了10月28日的首演,仅过了6天,他就突然染上霍乱不幸去世。布罗茨基和柴可夫斯基,在不同领域为世人留下了自己的天鹅绝唱。

布罗茨基是以美国公民身份获取1987年诺贝尔文学奖的,但他在大多数场合却一直被冠以“俄语诗人”之称号。他在1972年流亡西方后始终坚持用俄语写诗,被视为二十世纪后半期最重要的俄语诗人,可在美国乃至整个西方文学界,布罗茨基传播最广、更受推崇的却是他的英语散文,他甚至被称作“最伟大的英语散文家之一”。布罗茨基生前共出版有三部散文集,《小于一》、《悲伤与理智》是其中最重要的两部,另一部散文集《水印》一书仅百余页,实为一篇描写威尼斯的长篇散文。

译者刘文飞先生是将布罗茨基介绍给中国读者的先驱之一,1998年,由他执笔翻译的《文明的孩子》曾是中国知识分子重要的精神食粮,其中就有4篇名作选自《悲伤与理智》。近日,翻译家刘文飞接受了深圳晚报记者的专访。

《悲伤与理智》和《小于一》是一对双胞胎

深圳晚报:布罗茨基生前出版的最后一部散文集《悲伤与理智》最大的特点是什么?最值得期待的是哪几篇?

刘文飞:这本书中的每一篇或许都值得期待。到了布罗茨基写作《悲伤与理智》的时候,他的思想和文字大体上已经成熟,甚至可以说已经定型,因此,此书所收的21篇散文尽管写作时间有先后,题材不同,长短不一,但其内容和风格就整体而言还是相当统一的,也就是内容上的诗人和诗歌论,风格上的“诗散文”。

“诗散文”是我对布罗茨基散文题材特征的一个归纳。布罗茨基在为茨维塔耶娃的散文集作序时曾称茨维塔耶娃的散文“是她诗歌的继续”,也有学者将这一说法反过来用在布罗茨基本人身上,称“他的散文是他的诗歌以另一种方式的继续”,而我却觉得,他的散文也是他诗歌的“发展”,甚至已经成为某种具有独立存在意义的新题材。在诗歌和散文之间,原先就有“散文诗”(prose poem)这样一种过渡题材,布罗茨基的散文或许会使我们意识到,在诗和散文之间应该还存在着另一种中间题材,即“诗散文”(poem prose)。

深圳晚报:1998年,您翻译的《文明的孩子》曾是中国知识分子重要的精神食粮。您认为,为何布罗茨基产生了这样的影响力?

刘文飞:我想当时之所以吸引了一部分读者,可能有这么一些原因:首先是他的“名人效应”,他当时刚刚获得诺贝尔奖,而且是该奖历史上最年轻的获奖者之一,而且是我们颇感陌生的获奖者,也就是所谓的“熟悉的陌生人”,会因其陌生感和神秘感反而更具吸引力;其次是他散文的风格,关于他的散文,国内读者有多种归纳,如“大散文”、“精英散文”、“智性散文”、“诗人散文”、“诗性散文”等等,这些说法都在一定程度上凸显了其散文对于汉语读者而言的形式上的新意;最后是他的散文所体现出的对于诗歌和文化的忠诚。当然,布罗茨基及其散文在当时中国的“走运”,最主要的原因恐怕还在于,那时的中国还是一个读书的时代。

深圳晚报:与《小于一》相比,《悲伤与理智》有哪些异同?

刘文飞:除了写作和出版的年代有先后,我不认为这两本书有什么不同。纽约的FSG出版社出版的这两部散文集,出版时间相差近10年(1986~1995),可是封面和装帧却完全一样,出版者似乎也在暗示读者,这两部文集是一对双胞胎。

他用俄语和英语 静观生活的水流

深圳晚报:黄灿然先生在不断翻译、打磨布罗茨基的随笔集《小于一》时,从中获得了“被折磨”的乐趣。我想知道,老师在翻译布罗茨基的作品时,有什么样的心得和体会?

刘文飞:翻译中,具体问题具体对待,保持分寸感、保持取舍的合理性是最重要的。比如如何保持他那种既傲慢矜持、又不乏机智幽默的调性,如何还原他有意借助复杂的话题和句法显出的智性,以及如何再现他通过组合隐喻、篇章结构以及其他修辞手段营造出的浓烈诗性。

深圳晚报:诗歌和散文在布罗茨基的创作中几乎各占半壁江山。您怎样看待他的诗人与散文家这两个身份?

刘文飞:诺贝尔奖的授奖人在给布罗茨基颁奖时曾这样说道:“对于他来说,俄语和英语是他观察世界的两种方式。他说过,掌握了这两种语言,就像是坐在存在主义的山巅上,可以静观两侧的山坡,俯视人类发展的两种倾向。”

我们也可以套用一下这句话,说诗歌和散文就是布罗茨基世界观和美学态度的两种表达方式,他就像是同时站在一条河流的两岸,从不同的侧面“静观”生活的水流,并向我们传导着他丰富复杂的感受。作为白银时代诗歌的传人,作为对接英、俄两种诗歌传统的“诗歌混血儿”,他在20世纪的世界文学史中应该占有一席之地。

查看9245次

|