|

【上苑艺评之丰雷】“失去的艺术不难掌握”

[2015-8-26 9:08:55]

【上苑艺评之丰雷】“失去的艺术不难掌握”

对《失去的身份》的一种解读

Theart of losing isn’t hard to master.

——Elizabeth Bishop,One Art

印度籍艺术家寿天(Dhaneshwar shah)、苏兰达(Sunandakhajuria)夫妇的行为+装置作品LostIdentity(失去的身份)。“Lost”一词,我当时匆忙将其译成“丢失”,大概是这个词携带的痛彻心扉的效果(就像丢了一件心爱的玩具)让我沉迷,而没能选择更具静水流深逝去感的“失去”,就像题记中诗人毕晓普《一种艺术》里的句子“失去的艺术不难掌握”里那种深稳的回响其实更加切题。“失去”词语中的客观性透视出普遍性,它比“丢失”要深沉一些,因为“失去”不是别的,它就是我们生命所丰富饱含的,它就是时间(绵延)本身,就是我们存在的本质,我们正是一面“失去”一面新生,其间转换之迅速已难分彼此——正是因此,我们也许可以说,失去是存在的本质。Lost Identity这件作品,讲述的就是关于人之失去性的故事。

《失去的身份》,于8月4日在上苑艺术馆展出,分两部分。其一,是纯粹的装置。三张大方桌呈锯齿形排列,铺上洁白的桌布。就像马上要举行晚宴一样,在每个餐位处,放一片倒扣的瓦,一只空啤酒瓶,一圆碟子,里面躺着一片面包,每片面包上精心画上田字格,上面有用墨汁书写的“人”字。充满的桌面已尽显热闹,其未完成的部分,供应着大量可供阐释的空白。现成品金属梯子也被用上,放在斜对角的里头,支开呈“人”字状,侧面被涂刷为白,老远就凝视着纷纷走来的观众。其二,先从那段时长3分多钟的影像开始描述。它以模糊的、吱吱喷气的垡头开始,切入“永远在重新开始”(瓦莱里语)的大海,一只土狗正撕食着一头大型动物的尸体,几只乌鸦也赶过来分一杯羹,几个外国小孩在海边戏水……在几乎是一个长镜头的凝视下变迁着,配合着各种声音的交响,最后又以模糊的、吱吱喷气的垡头结束。整个影像黑白、模糊,甚至难以辨认,仿佛记忆。它鲜活地跳跃(投影)在苏兰达身披的白布上,而她恭敬地聆听着对面的滕亚红(受邀参与人,2015年上苑艺术馆驻馆艺术家)读诗。在她们周围环绕着两圈有宽阔承受面的短木凳。在每只木凳上,有一本扣放的书,两边分别是,一块有点块头的鹅卵石,一小把枯草。

在发布的预告消息中,我写过一段简短的中文前言:“以‘差序格局’为特征的传统社会,身份不成其为问题。一块石头落进水里,身份被荡开的波纹命定了。但是,当这块石头,由于加速的水流的缘故,又或者因石头中的灯被点亮而开始寻求之路,身份就会在时间和空间中不停变迁,追问‘我是谁,我从哪里来,我要到哪里去?’成了灵魂的需要和必要,它提醒每个个体追认自身的存在位置。”寿天、苏兰达夫妇,2009年来到中国,学习包括汉语、工笔画、书法、新媒体等,其成效均能从这件作品中得到“检验”。六年来,随着不断融入,他俩的汉语愈发流利,基本交流已几乎不存在问题。这件反思性作品,他俩就糅合了个人经验,同时又从整体上予以提升,因而既具体又深刻地表达了他们对身份问题的理解和灼见。

我把这两个部分分别理解为他们在中国的生活和学习。“生活”这一部分,我们可观看出,倒影在这对来自另一古老文明的夫妇眼里中国建筑的特色,瓦是其表征,这反映着衣食住行中的“居住”。对并不饮酒的他们来说,“大碗喝酒”的“镜像”,啤酒瓶是其表征。他俩大概对中国人酒桌上的狂欢现象印象颇深。确实,这是华夏文明的特色,中国人的狂欢节正是在酒桌上,此乃是他们最欣然忘我的时刻,对文明中的痼疾的反抗性和文明固有的压抑性几乎全然于酒桌上痛快地转移掉了、耗散掉了,从中获得大陶然。我们当然不能谓之中国人就是醉生梦死,因为外国的人也这样,只是方式、地点不同而已。碟子里的面包含义更其丰富,一方面表明他们的素食主义,另一方面,是对面包的特殊处理展开的沉思——这西方的传统之食,在东方已日渐流行、日常,构成他俩乃至我们的食粮,但这并不反映什么霸权或殖民,在其上工工整整地书写的“人”字,分明表达出他们的态度:此并不构成对他们主体性的侵犯。也就是说,在身份的迁变中,他俩的主体性始终在场。“人”是他们心之系牵的本体所在,是其深度反思后的深刻表达对象,是他们心心念念的根性观念。

“学习”这部分,他们的思考和转化还要诗意得多。他们虚构了一间教室,两个面对面的女子仪式化地坐在几圈凳子中间。这些看上去是具象的表达,其实非常抽象,其意在象征,这件作品中的物象均如此处理。滕亚红朗读的是我的长诗《木码头》的片段,在20分钟的行为艺术实施时间内,她反复阅读我给她的这个片段,声音不大,但是坐在对面的苏兰达想必听得非常清朗。她聆听,感受而反思。把在中国的留学生涯诗化,是一个古老文明之子对另一古老文明的尊重,也凸显出自身的人文与谦卑。这一体两面的态度化解了“身份”问题的焦虑。把自身定位于人类学上所谓的田野调查者,表明他俩对于自身存在位置的清醒程度。他们时刻提醒自己来源于何方——大海,一面让我们想象他们可能的出生地,一面让我们沉思生命源头或文明历程中的生与死。这使他们的感受和思考既是当下性的,又是充满历史感的,既形而下,又形而上,将作品的语境拉开得极为阔大。那些空凳子,形成的空旷,寓意着一种不在场,一种流失。空凳子上有石头、书和草。倒扣的书,在故意设置的幽黯展出现场,呈现出一个个“人”字。在这间“教室”里,莘莘学子的任务就是吸收人类遗存的精华——知识。这些知识在沧海桑田的历史中累积而成(石头),而历史是年复一年的“一岁一枯荣”(枯草)——在布展时,我们捡拾鹅卵石的时候旁边刚好有枯草,我见寿天即兴性地拾取了一些些。但是中心意象还是那些“人”字,“人”成为立场和标签,它让我们不断地站在“人”本身上思忖一系列流变的本质。一切是为了拱出“人”!

身份的焦虑,在这对夫妇存在吗?从这件作品来看,他们的思考已让此问题化解为一声叹息,就像那声水边的“逝者如斯夫”——变化、流变、失去、逝去、丢失,就是事物的本性,这也是佛学对宇宙人生的根本认识,甚至让此问题转化为一种喜悦与澄明。但身份问题本身——我是谁,我从哪里来,我到哪里去——仍是至关重要的设问,对其进行反思,是“追认自身的存在位置”的方法。切身提出问题,然后认真回答,构成了他们塑造、完善自我的方式。可喜的是,他们有智慧寻觅到答案。那就是,失去是人的本性,是人存在的本质,失去和获得,丢失与占有,是不能分开彼此的,是一体的,是观察人生的一种视角,是永远迁变中的永恒不变;变化的永恒性或时间的特性要求我们,不能被其变动不居吓倒,不能因此焦虑、裹足不前、感觉被造化玩弄于股掌之中而失去了把捉生命的现实性或沉实性。当我们终于“不难地掌握”这门艺术,也就可以委运于造化,达到不忧不惧的境界。而人,就是分分秒秒“脚踏实地”于宇宙不断变迁的坐标原点,渐进地、奋力地理解世界,慢慢地确认自身的存在位置或身份。因为世界与个人,是互为前提的,却可能两者同时得到敞开,这不能不说是人的奇迹和胜利。

2015年8月于上苑艺术馆

作者简介:

丰雷,原名苏琦,诗人,也写随笔及批评文章。1984年生于安徽青阳。曾参与创办《诗托邦》网刊并担任首期责编。2014年与友人共同发起“北京青年诗会”。现为上苑艺术馆驻馆诗人。

-------------

上苑 & 鸟巢-文学艺术国际联盟(简称:国际文盟)

International Network of Literature and Art(INLA)

电话: 010-60635299 60635757

Website: http://www.inlac.cc/

http://www.syartmuseum.com/

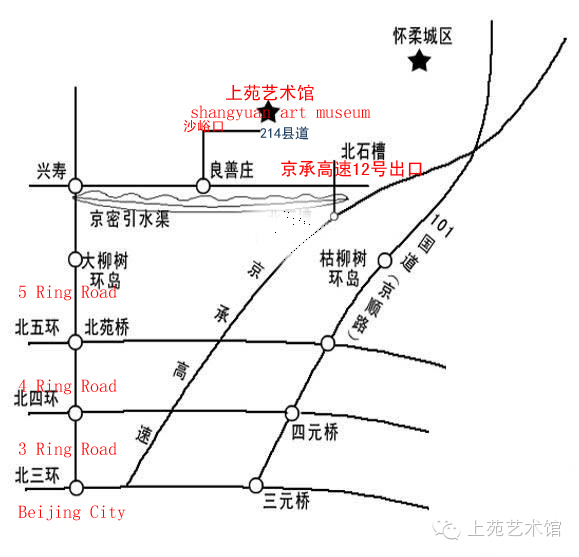

交通指南□北京东直门916路、942路到怀柔,转杯柔-沙峪口(上苑艺术馆)

□京承高速12出口 > 右拐过水渠西行2KM > 良善庄路口北行到底>右拐300m路北

鸟巢文化中心建筑面积约为15,000平方米,是鸟巢建筑空间的重要组成部分。文化中心依托国家体育场•鸟巢自身的建筑特色、强烈的奥运色彩及独特的品牌文化,充分发挥鸟巢“窗口”和“平台”的自身优势,填补鸟巢作为一个露天体育场馆缺少高端文化交流和会议会展设施的空白。

Bird’s Nest Cultural Center has 15,000 square meters’ construction area. It is an important component of the architectural space of Bird’s Nest. The cultural center, based upon the architectural characters of the National Stadium/Bird’s Nest, strong Olympic spirit and unique brand culture, is now completing the role as a high end facility for cultural events and conferences which Bird’s Nest lacks as an outdoor sport stadium.

查看6714次

|