|

吕墩墩(中国武汉,艺术批评、水墨)

[2014-12-21 14:41:23]

吕墩墩(中国武汉,艺术批评、水墨)

艺术家、艺术批评人、曾为《美术文献》杂志艺术总监(2012-2014)。

1983年毕业于湖北艺术学院(今湖北美术学院)美术系国画班(新时期第一届)。

1985——1986年参加新潮美术运动,为武汉“从人”小组主要成员,于“武汉青年美术节”期间在原武汉展览馆举办的“从人艺术展”中展出多幅纸上设色作品,创作并展出了中国早期的使用了现成品和音响 的装置作品:“艺术节首席乐师”。

1992年油画“存在物疙瘩”等入选“广州首届九十年代艺术双年展”及作品收入画册。

1995年“群仙入梦”在第三届国际书画艺术作品展览中获“国际优秀奖”,日本东京。

1995年“贵妃醉酒”获长春国画大展“长春奖”。

1997年获副教授职称。是年入选中国教师援非小组赴博茨瓦纳从事艺术教学(政府间教育合作)。

1998年博茨瓦纳艺术家展获“最高评价”奖。

1999年博茨瓦纳艺术家展获“优秀”奖。

1999年博茨瓦纳莫内普罗里市立博物馆双个展。

2000年油画“园中诱惑”入选《今日中国美术》(资料卷),中央美院等编选。

2000年6人(5国)艺术家群展,主题:“折中主义的时刻”,博茨瓦纳国家画廊。

2005年博茨瓦纳首都艺术区格兰丁尼工作室4艺术家联合展(绘画)。

2008年油画“约拿在鱼腹”、“无题”入选弗雷德当代艺术馆推介展,南非(绘画)。

2012年回武汉从事艺术创作并在《美术文献》做编辑及学术策划工作。主要论文有“关于抽象水墨的语言”,见《美术文献》2013年第三期总第83期;“薛松的对话”见《美术文献》2003年第一期;“作品产生的故事”- 吴昊推介词,见《美术文献》2014年第一期(总87期)。

2012年11月湖北国际当代艺术展。(绘画)

2013年12月美术文献十年展。(绘画)

2013年12月自由活动之二 “在五楼” “书柱”(装置)。

作者自述:

我画的画,之所以成其画,我有所考虑,所以可以部分地听我解释。这好像是对于形而下视觉文本设立一个形而上的对等物。这物是另一个文本:——语言文本。而语言是指向哲学的,对于视觉文本的一切解释都可以视为艺术哲学,或者说美学。

维特根斯坦认为:哲学必须直面语言,其关键词是:“凡能够说的事情,都能够说清楚,而凡是不能说的事情就应该沉默”。

对于绘画的解释,西方有一套教程,就是较权威的潘诺夫斯基的图像学。潘氏有一套经典的三步读图法:第一步,以常人的天然直观入手,辨认看到了什么;第二步以其风俗、宗教等的知识帮助我们洞察到所指;进而在第三步,能够挖掘出作品的象征性,从而窥见其深刻意义。

但是有读画经验的人都知道,这三步怎么能机械地分开呢?它几乎就是在第一步行将结束,第二步、第三步就接连产生了。这一方法确实能帮助我们审读作品,即使审读那些当代艺术作品也很有启发。比如我们在试图破译某些当代艺术作品之前必须有一些有用的背景知识,这正是第二步所要求的。但潘氏的读图法更适合解读具象的艺术作品,尤其是针对那些十九世纪以前的具象绘画的解读,而对于现当代艺术,如果一味地运用此方法,就可能闹按图索骥的笑话。十九世纪以前的诸艺术中,唯有美术和文学是具象的,而音乐、建筑、诗歌较为抽象。那时美术更是文学的附庸,用来图解文学。美术史学者们的读图跟艺术家制作一幅巨制一样须要学习系统的知识,这一知识的习得过程跟学习博物学差不多,就是背诵知识条款,牢记拉丁名词。潘诺夫斯基学说的好处是,它已成为一个完整的、方便教育、使之学习古代文化的知识体系。学习美术史、论的学生可以循此拿到高学位,毕业以后继续围绕古代绘画进行研究。但是,这不免只对历史遗留问题进行过度解释。然而人们不愿涉猎当代艺术界解答复杂的问题,一方面怕得罪人,一方面怕闹笑话。

这也难怪,从现代派开始,形式语言开始发展深化,绘画与文学的“婚姻”关系逐步破裂。自从康定斯基推出抽象的视觉艺术文本以后,此前的所有美术史的知识都不是解释视觉形式语言的密码,而只能是作为背景的知识语境。

形式语言的强化,更多地是担任服务于人体的器官的角色。就像音乐除了煽情,大量的音乐语言是述诸耳朵的,我们只是觉得好听,我们有时不必懂得歌词在说什么,所以我们可以欣赏外国歌曲。

这里引出了一个值得注意的问题:我们的器官是我们的奴隶吗?不是。这算一种回答。器官伴随着我们对身体的保养忠实地为我们服务,他们“干活”,但也有“消潜”需求:嘴巴除了进食,还愿意品嚐好的味道;鼻子除了辨别味道更愿意经历好味道,鼻子并不愿意臭味道流经鼻腔,它会说服我们派用手指捏住鼻子;同理,耳朵担任着获取声音信息的角色,然而好声音使它愉悦;这好比耳朵以服务换消费,从而达到消遣。这就到了我要说的,视觉也有消费、消遣。我们过于实用主义,让器官们只为本体的生存拼搏,并不能像资产阶级那样享受消遣,玩味艺术。当我们的生存环境变好,我们的器官开始更多的参与消遣活动。那么,一种解读、描述器官感受的语言真是我们需要的。1910年英国人罗莱. 弗莱尝试用这一语言来解释塞尚、高更、梵高的作品,引发了轩然大波。一百多年过去了,面对中国普通民众我们遇到了罗莱. 弗莱面临过的同样问题;其实这就是我们民族艺术欣赏水平综合值的实际位置,我们需要重拾罗莱. 弗莱精神。

不过我们处在21世纪艺术走向全球化的今天,各种艺术运动都已上演了数遍,我们的知识准备无论多么雄厚,一个史论系的高才生面对一个新开幕的当代艺术展仍然会被正在纳闷的媒体问得嗔目结舌。因为今天的当代艺术界,艺术家们以形势为语境、以他人为语境、以流行为反面教材来竭力创造他们的独一无二的作品。潘诺夫斯基的三步读图法可能远远不够,书本知识都可能成为过去。面对新作品的领略,常常要仰赖艺术家本人的陈述,策展人的解读,还有加上我们感官的语言识别天分,才能读懂那种玩弄视觉游戏的作品,在这一点上需要有好的视觉感应条件,就好像搞音乐的人必须要有听觉条件,否则,你对走调都意识不到。

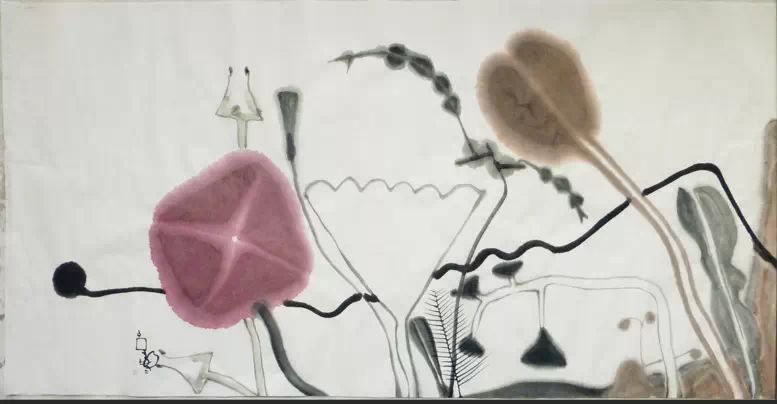

现在开始说我的画。我的水墨画是有着二重性:

一方面,我是恭维视觉的,我让它们有消遣。首先我让我的视觉说“是”。另一方面,它承载着一些东西,是暗喻,是微叙事。

我的这些水墨画有三个来源,第一个是书法。我画画前必练书法。这仿佛是一个仪式,纪念逝去的汉唐精神。我现在写汉简较多,间或临一下八大的行草。汉简就没有固定的范本,只要是西汉的,帛书也好,汉篆也好,都拿来临摹。我以为这种临写可以允吸到古代的养分。古远是抗衡今日世俗的一剂良药。书如其人,书风折射着那个时代的处世态度。在汉简里我能看到汉代人的尚美与自由。比如同一个字,他们不同的人有不同的写法,因此变化的尺度很大,为了视觉,他们可以随意增笔,也会简笔。汉字的审美功能是抽象的,一点也不写实,这一点,汉代人不但看到、知道、还很重视。即使是贫民百姓,在书写时孜孜以求最佳的视觉构成。以这种精神的借鉴,成为我绘画构成的关键。

第二个来源是,在我喜新厌旧的易疲劳的眼睛里总有几个无法摧毁的大师活着,他们是马蒂斯、布拉克、毕加索、克利和米罗。虽然多达十年间在我身边没有他们的画册,即使我是在画水墨,我觉得我与他们的绘画思维方式是融洽的。此外,还有几位中国大师,比如八大和齐白石,像镜子一样给我启示。

第三个来源是我所见到的实物。其实谁都见到实物,但我的特性是记不住形象,因此,我记住的都只是印象。在非洲居住了多年,异国的物体本该刺激我记住其相貌;最初我用写生帮助记忆,但那种记录过于具体,不是本质,我不喜欢。直到十年以后,一些属于非洲的物象在脑中冒了出来。这时候是一些基于印象、被我大脑修正过的物体,他们反而实实在在沾染了一些那个大陆的气息。这三点给我的画带来一个好处,就是,若没有我的书法练习(始自十六岁),没有我的非洲经历,我断言是无法模仿的。

在第三个来源中还有一部分元素也来自于见到的实物,但是它们没有在画面中出现,却在画面中有所表现,对它的表现是借助非洲实物的印象表现的一种观念。起因是对建筑物的偏爱。小时候家里给我买的第一个玩具就是建筑积木。在南非陶醉在各种建筑设计的欣赏中,以至于造成错觉,以为凡建筑都是好的,这种观念持续超过十年。回国后,强烈的反差致使我常常发表激烈地有关建筑的言论。住在旧时的租界地反而成为一种折磨,满眼的不协调、对建筑的亵渎刺激着眼睛,那种感觉就像在华中师范大学工作期间遇到音乐系一位同仁的反应一样,那位声乐教师在听到走调的歌唱时,恨不得找个缝钻到地下去。但是我无处可逃,我也不会麻木,每次出门都要走一段旧时租借地的路,坚强地目睹视觉的污染,做建筑毁坏的见证人。那同种建筑在国外老城区存留一两百年仍然是老样子,建筑艺术家的作品得到了尊重,知识产权得到了保护。我们租借地的产权早已易手,是作为战利品而易手,在得到这笔固定资产后以征服者的姿态蹂躏战利品,比如,以廉价租给流氓无产者。其结果是,与国外老城区相似的建筑在汉口遭到拆卸。没拆的,一般在顶部搭建了棚户,或者干脆再砌一层房子骑在顶上,如果是二楼有漂亮的阳台,就干脆用水泥和砖头糊平,以便蒙上大型的、颜色刺眼的广告,满足张扬、贪婪的内心,下部更是谁租谁乱敲一次,整个行为就是删除或覆盖。同一幢楼,张家任凭百叶窗破旧不予修理,李家就换成铝合金的门窗,原设计得不到尊重。人们如今都不再穿补丁的衣服,人们的穿著打扮日益讲究,可是建筑却千疮百孔。建筑是市城市的衣衫,一个穿着破衣烂衫的城市还想成为世界的中心?无疑,你可以看到我的怨气。2012年开始,我的画中出现了“裸花”,我后来辨别出它与汉口的建筑的直接关系,于是我就发展下去了。

“裸花”和“无名花园”都是在这种情愫下的产物。上帝创造的美丽的植物,被卸掉了叶子,将死的状态却顽强地要挺身,它们不免会折回地面……;好在画面尚能满足我的视觉,或许也能给人慰藉。

查看5029次

|